Постановка проблемы.

Существующие взаимосвязи между поражениями полости рта и заболеваниями внутренних органов настораживают как стоматологов, так и врачей-интернистов. На сегодняшний день известен ряд соматических заболеваний, которые, как правило, имеют характерные проявления на слизистой оболочке полости рта (ГЭРБ, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет, артериальная гипертония, бронхиальная астма и т.д.) [2,3,4,5].

В последние годы особый интерес представляют сочетанные заболевания органов полости рта и бронхо-легочной системы, что связано с их анатомическим и функциональным единством [8]. Описаны не только изменения тканей пародонта при заболеваниях органов дыхания, но и частое развитие воспалительных изменений в бронхо-легочной системе у пациентов с пародонтитом, что указывает на взаимоотягощающее влияние указанных патологий.

По медицинской значимости одно из ведущих мест в патологии бронхо-легочной системы человека занимает хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), имеющая широкое распространение, увеличивающуюся тенденцию к росту, сложности в коррекции и серьезный прогноз [9].

В настоящее время ХОБЛ определяется как распространенное заболевание, которое можно предупредить и лечить. Данная патология характеризуется стойким, обычно прогрессирующим ограничением проходимости дыхательных путей, ассоциированным с повышенным хроническим воспалительным ответом легких и дыхательных путей на действие вредных частиц или газов. [10].

Развитию ХОБЛ способствуют действие как экзогенных (курение, профессиональные вещества неорганической и органической природы, экологические и климатические факторы, некоторые формы респираторной инфекции), так и эндогенных (врожденный дефицит Альфа-1-антитрипсина, гиперреактивность бронхов) факторов риска [7].

Систематическое влияние раздражающих факторов (главным образом, табачного дыма, реже – загрязненного атмосферного воздуха или в связи с профессиональными вредностями) у генетически предрасположенных лиц ведет к развитию аномального воспалительного процесса в мелких бронхах, сопровождающегося инфильтрацией стенок альвеол альвеолярными макрофагами, Т-лимфоцитами, нейтрофилами что приводит к развитию фиброза стенок с последующим их сужением. Развиваются метаплазия эпителия с гибелью его ресничек, гипертрофия подслизистых желез, нарушение дренажной функции, увеличение продукции слизи, появляется мокрота, которая со временем меняет свои реологические характеристики и становится вязкой . Все это в совокупности приводит к развитию обструкции мелких бронхов, что является главным патогенетическим звеном, определяющим запуск каскада реакций. [6].

Частота встречаемости ХОБЛ связана с широкой распространенностью табакокурения. Отмечено, что в странах, с большим процентом курящих людей распространенность указанного заболевания максимальна [13]. ХОБЛ чаще возникает после 40 лет, в большинстве случаев болеют мужчины, однако в тех регионах, где высокий процент курящих женщин, эти различия стираются.

Медикаментозное лечение направлено на уменьшение симптомов, частоты и тяжести обострений, улучшения качества жизни и переносимости физических нагрузок. Предпочтение отдается ингаляционным препаратам. Основной группой препаратов являются бронхолитики, которые представлены: 1) b2-агонистами короткого действия (сальбутомол, фенотерол) и длительного действия (сальметерол, формотерол, индекатерол); 2) антихолинергическими препаратами (холинолитики) короткого действия (ипратропиум) и длительного действия (тиотропиум) [12,14].

В качестве базисной терапии при ХОБЛ групп C и D, которые представлены пациентами с ограничением воздушного потока III-IY ст. по GOLD (ОФВ-1 менее 50%) и высоким риском обострений, помимо бронхолитиков назначают ИГКС.

Среди ИГКС в настоящее время наиболее широко используются: беклометазон (беклазон, беклофорт), будесонид (пульмикорт), флуктиказон (фликсотид, флутиксон).

Применение фиксированных комбинации ИГКС и b2- агонистов длительного действия более эффективно в сравнении с действием каждого отдельного компонента для улучшения функции легких и состояния здоровья , а так же для уменьшения количества обострений у пациентов с умеренным (Доказательность В) и очень тяжелым ХОЗЛ ( Доказательность А) [11]. Для этой цели используют фиксированные комбинации: серетид (сальметерол/флютиказон), симбикорт ( формотерол/будесонид).

Преимущества ИГКС заключаются в их сродстве к рецепторам легких, высокой местной противовоспалительной активности, возможности использования малых доз (микрограммы), минимизирирующих системное действие.

При этом, наряду с положительным действием, эти препараты вызывают местные побочные эффекты, что связанно с путем их применения (ингаляции через рот). При ингаляционном введении с помощью ДАИ (дозированных аэрозольных ингаляторов) только 10-20% препарата достигает дыхательных путей, в то время как 80-90% остается в полости рта, вызывая снижение естественного защитного барьера слизистой оболочки рта и нарушение функции систем иммунной защиты.

Довольно часто у пациентов с ХОБЛ органы и ткани полости рта подвергаются длительному, в ряде случаев не контролируемому воздействию лекарственных препаратов при нарушении режима приема, что может существенно затруднять проведение адекватной терапии заболевания, способствовать развитию и прогрессированию патологических изменений в ротовой полости [1].

Литературные данные о частоте встречаемости и клинических особенностях заболеваний органов и тканей полости рта достаточно разноречивы. Предметом дискуссии остается влияние базисной терапии ХОБЛ на состояние ротовой полости, что диктует необходимость дальнейшего исследования.

Цель: выявить особенности стоматологических проявлений у пациентов с ХОБЛ в зависимости от длительности получаемой базисной терапии.

Материалы и методы исследования:

Исследование проводилось в клинике ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины». В исследование были включены 38 пациентов с верифицированным диагнозом ХОБЛ (основная группа), получающие одинаковую базисную терапию и 20 соматически здоровых пациентов (группа контроля), не принимающие на момент исследования никаких лекарственных препаратов. Все пациенты были стратифицированы по полу и возрасту.

Пациенты с ХОБЛ в зависимости от длительности приема базисной терапии были разделены на 3 группы: 1 группа- прием терапии сроком от 1 месяца до 3 лет, 2 группа –от 3х лет до 5 лет, 3 группа –более 5 лет.

Диагноз ХОЗЛ устанавливали согласно приказу МЗ Украины № 555 от 27.06.2013 года и положениями, сформулированными в документе GOLD (Global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 2011-2015 года, на основании данных анамнеза, общего клинического обследования, рентгенографии органов грудной клетки и определения функции внешнего дыхания (ФВД).

Основные критерии отбора пациентов для исследования:

- Возраст от 35 до 60 лет;

- Отсутствие тяжелой сопутствующей патологии (сахарный диабет II типа, хронический пиелонефрит, хронический гломерулонефрит, злокачественные новообразования, гемобластозы, заболевания щитовидной железы, анемии);

- Отсутствие предшествующих курсов лечения у пародонтолога в течение 6 месяцев до начала обследования.

Для оценки стоматологического статуса проводили тщательное обследование органов полости рта. При осмотре изучали состояние слизистой оболочки щек, губ, языка; прикрепление уздечек губ, языка, тяжей слизистой со стороны преддверия полости рта и его глубину; состояние десневого края — цвет, размер, форму, а также наличие свищей, абсцессов, наддесневых и поддесневых зубных отложений. Кроме того, оценивали качество пломб, зубных протезов, наличие кариозных и некариозных поражений. При пародонтологическом обследовании использовались следующие методики: определение гигиенического индекса (Грин-Вермильон), выраженность воспаления по индексу РМА (Parma), определение кровоточивости десен (Muhlemann-Cowell), глубину пародональных карманов, потерю клинического прикрепления, комплексный пародонтальный индекс, степень подвижности зубов и наличие рецессии десны.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы «Microsoft Office Excel 2010». Результаты представлены в виде M ± m (M-среднее арифметическое, m-ошибка среднего арифметического). Сравнение средних величин проводили с помощью t критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение:

При опросе установлено, что наиболее часто встречаемыми жалобами у пациентов с ХОБЛ были сухость в полости рта и неприятный запах изо рта ( 79 % и 71% соответственно), искажение вкуса и жжение языка, сухость губ, а также кровоточивость десен при чистке зубов и при приеме грубой пищи. Возникновение данных жалоб пациенты связывали с началом приема ИГКС и бетта-2-агонистов. Кроме того, 23 пациента данной группы отмечали повышенную чувствительность зубов на различные раздражители. Возможно, что явления гиперестезии связаны с изменениями реминерализующих свойств ротовой жидкости в следствии выхода минеральных компонентов из твердых тканей зубов под воздействием ИГКС. Структура основных стоматологических жалоб представлена в таблице 1.

Таблица 1

Распределение стоматологических жалоб пациентов с ХОБЛ и здоровых

| Жалобы | Группа с ХОБЛ, абс (%) | Группа контроля, абс (%) |

| Сухость в полости рта | 30 (79±6,6%)* | 0 |

| Сухость губ | 19 (50±8,1%)* | 0 |

| Жжение языка | 20 (53±8,1%)* | 0 |

| Неприятный запах изо рта | 27 (71±7,4%)* | 0 |

| Искажение вкуса | 20 (53±8,1%)* | 0 |

| Повышенная чувствительность зубов | 23 (60,5±7,9%)* | 4 (20±8,9%) |

| Кровоточивость десен | 20 (53±8,1%) | 8 (40±11,0%) |

Примечание: *-р<0,05 в сравнении с группой контроля

В отличии от обозначенной группы, основными жалобами пациентов без соматической патологии были кровоточивость десен при чистке зубов (30%) и в 20% повышенная чувствительность зубов от различных раздражителей.

Был проведен анализ частоты различных стоматологических заболеваний слизистой оболочки полости рта у пациентов с ХОБЛ и у лиц группы контроля. Установлено, что более чем в 90±4,9% случаев у пациентов с ХОБЛ имеются патологические изменения губ и языка. Так у 12 (31,6±7,5%) был диагностирован экфолиативный хейлит (сухая форма). Существенные изменения отмечались у пациентов в тканях языка: отечность языка с отпечатками зубов на боковых поверхностях, в 18,4±6,3% явления десквамативного глоссита. На слизистой оболочке губ и щек отмечалась повышенная кератинизация, петехии и отечность.

При осмотре зубов было отмечено, что в группе с ХОБЛ, в отличие от группы соматически здоровых, встречаются не только кариозные, но и некариозные поражения зубов (82±6,2%), в виде патологической стираемости, клиновидных дефектов и эрозий твердых тканей. Среди пациентов с ХОБЛ чаще отмечается плохая гигиена полости рта, значения индекса Грина-Вермильона в 2,2 раза выше, по сравнению с группой (р<0,05).

В 84,2±5,9% случаев, у пациентов с ХОБЛ были диагностированы заболевания пародонта, что свидетельствует о патогенетической общности патологии пародонта и бронхолегочных заболеваний. Из них, хронический катаральный генерализованных гингивит выявлялся в 35±7,7%, а хронический генерализованный пародонтит в 50 ±8,1%.

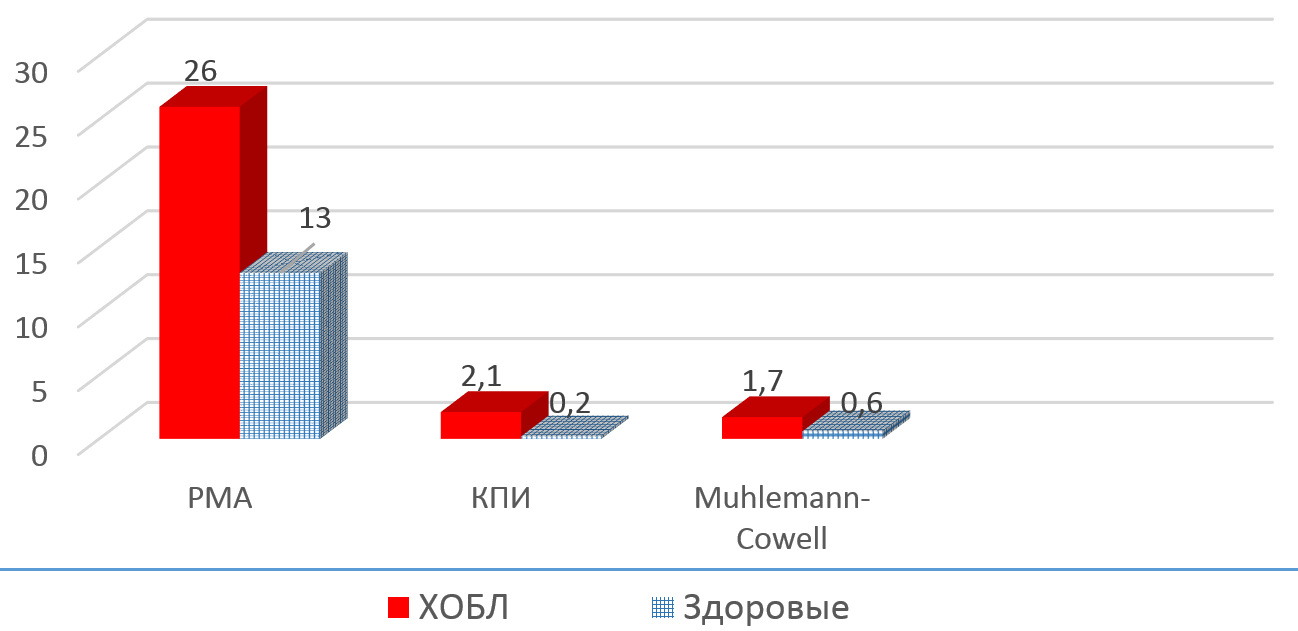

Примечательным явилось то, у всех пациентов с ХОБЛ отмечалась стертая картина воспаления десен, что вероятно связано с противовоспалительным действием ИГКС. В 76,3±6,9% случаев отмечалась рецессия десны до 1,7 +0,2 мм высоты и потеря зубодеснового соединения — соответственно 4,5+0,2 мм (Р>0,05). Значения основных индексов представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Сравнения индексных показателей пародонта в обследованных группах.

В ходе обследования было установлено, что с увеличением длительности приема базисной терапии ХОБЛ изменялась интенсивность и характер жалоб и данных объективного осмотра. В связи с этим было принято решение, о разделении данных пациентов на группы, в зависимости от длительности приема базисной терапии: 1 группа- прием терапии сроком от 1 месяца до 3 лет, 2 группа –от 3х лет до 5 лет, 3 группа –более 5 лет. Структура стоматологических жалоб пациентов с ХОБЛ в зависимости от длительности приема базисной терапии представлена в таблице 2.

Характерным явилось то, что число больных, предъявляющих жалобы на сухость в полости рта, жжение языка, изменение вкусовой чувствительности увеличивается с длительностью приема не так как ИГКС, а именно бетта-2-агонистов, или их комбинации. Известно, что бетта-2-агонисты помимо стимуляции расширения бронхов имеют и побочные эффекты. При постоянном их использовании развивается толерантность к действию препарата, снижается чувствительность рецепторов слюнных желез, что в свою очередь проявляется угнетением саливации, повышением вязкости ротовой жидкости, снижением рН, IgА, лизоцима

Таблица 2

Частота встречаемости основных стоматологических жалоб в зависимости от длительности приема базисной терапии

| жалобы | Группа 1 (10) | Группа 2 (15) | Группа 3 (13) |

| Сухость в полости рта | 6 (60±15,5%) | 11 (73,3±11,4%) | 13 (100±0,0%) |

| Сухость губ | 2 (20±11,0%) | 7 (47±12,9%)* | 10 (77±11,7%)* |

| Жжение языка | 2 (20±11,0%) | 8 (53,3±12,9%)* | 10 (77±11,7%)* |

| Неприятный запах изо рта | 5 (50±15,8%) | 10 (67±12,1%) | 12 (92,3±7,4%) |

| Искажение вкуса | 2 (20±11,0%) | 7 (47±12,9%)* | 11 (85±9,9%)* |

| Повышенная чувствительность зубов | 4 (40±15,5%) | 8 (53,3±12,9%) | 11 (85±9,9%)* |

| Кровоточивость десен | 7 (70±14,5%) | 7 (47±12,9%) | 6 (46,1±13,8%) |

Примечание: *-р<0,05 в сравнении с 1группой

Нарастание явления гиперестезии зубов с увеличением длительности приема ИГКС, вероятно, связано с выходом минеральных компонентов из твердых тканей зубов, а также с обнажением шеек и корней зубов в связи с рецессией десны.

Отличительной особенностью явилось и снижение частоты встречаемости кровоточивости десен по данным анамнеза в 1,5 раз, что вероятно связано с противовоспалительным действием кортикостероидов.

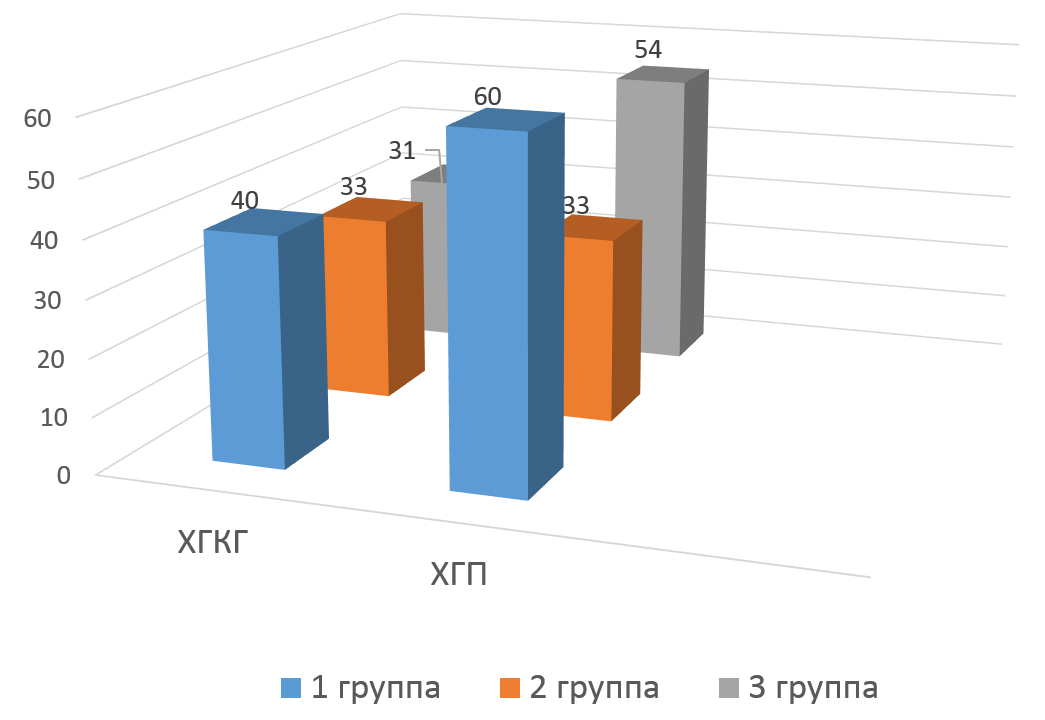

С длительностью приема базисной терапии увеличивается не только интенсивность кариозных поражений, но и некариозных, частота встречаемости которых достигает 100%, то есть встречается у каждого пациента, принимающего назначенную терапию более 5 лет, что, вероятно, связано с нарушением минерализующей функции слюны. Из некариозных поражений наиболее часто выявляется патологическая стираемость, клиновидные дефекты и эрозии твердых тканей зубов. Структура заболеваний пародонта представлена на рисунке 2.

Примечание: ХГКГ-хронически генерализованный катаральный гингивит, ХГП-хронический генерализованный пароонтит

Рисунок 2. Частота встречаемости заболеваний тканей пародонта по-группам в зависимости от длительности приема базисной терапии.

К клиническим особенностям воспалительных заболеваний пародонта у пациентов с ХОБЛ относится слабо выраженная воспалительная реакция, отсутствие активных пародонтальных карманов, уменьшения глубины карманов в связи с более значительной рецессией десны, что приводит к укреплению зуба в лунке и снижению его подвижности.

Описанные особенности генерализованного пародонтита на фоне ХОБЛ могут быть связаны с повторными курсами антибактериальной и противовоспалительной терапии, которые пациенты получали в связи с обострением хронического воспалительного процесса в бронхо-легочной системе и генерализованным остепорозом, неизбежно сопутствующим ХОБЛ.

Уменьшение глубины кармана обусловлено рецессией десны, как следствие глюкокортикостероидной терапии. При этом происходит обнажение шеек и корней зубов, уплотнение десны в виде валика. Глюкокортикостероиды проникают через клеточную мембрану и связываются с глюкокортикоидным рецептором в цитоплазме. Происходит ингибирование провоспалительных цитокинов и воспалительных ферментов, подавляется экспрессия ICAM-1. Все это приводит к формированию декомпенсаци факторов защиты в полости рта.

Несмотря на противовоспалительное действие ИГКС, с длительностью приема терапии увеличивается и длительность заболевания. С увеличением длительности и тяжести ХОБЛ прогрессирует дыхательная недостаточность и расстройства газообмена, что приводит к гипоксии тканей. Под влиянием гипоксии изменяется микроциркуляция, инициируется выработка провоспалительных цитокинов, что способствует поддержанию хронического воспалительного процесса в пародонте.

Выводы и перспективы исследования: Таким образом, патогенез нарушений в полости рта при ХОБЛ обусловлен, прежде всего, дисбалансом между защитными и агрессивными факторами. Определенная составляющая в формировании этих нарушений принадлежит лекарственным средствам, применяемые в качестве базисной терапии ХОБЛ. В связи с этим, целенаправленные исследования с учетом всех факторов влияния на органы и ткани полости рта могут стать полезными для оптимизации методов лечения.